前の記事

10万円分のギフトがもらえる!2023年から始まった「出産・子育て応援交付金」事業とは?

2025.1.28 みんなのマネーニュース

2024年1月にスタートした新NISA(少額投資非課税制度)は、既存の投資家のみならず投資未経験者の間でも大きな話題となりました。テレビのワイドショーなどでも度々取り上げられ、「新NISA」という言葉は、2024年末の流行語大賞にもノミネートされました。

新NISAは、年間360万円(生涯投資枠1800万円)までの投資について、その利益にかかる税金を非課税にするといううれしい制度。通常は、値上がり益や配当の利益に対して20.315%(復興特別所得税含む)の税金が徴収されますが、新NISAでは税金を納める必要がありません。

年間360万円という投資枠は、「つみたて投資枠」(120万円)と「成長投資枠」(240万円)に分けられています。つみたて投資枠での購入は、長期・分散投資に適した一定の投資信託に限られていますが、成長投資枠では、上場株式やさまざまな種類の投資信託(投信)も購入可能。米国株市場に上場する世界的な企業にも投資することができます。

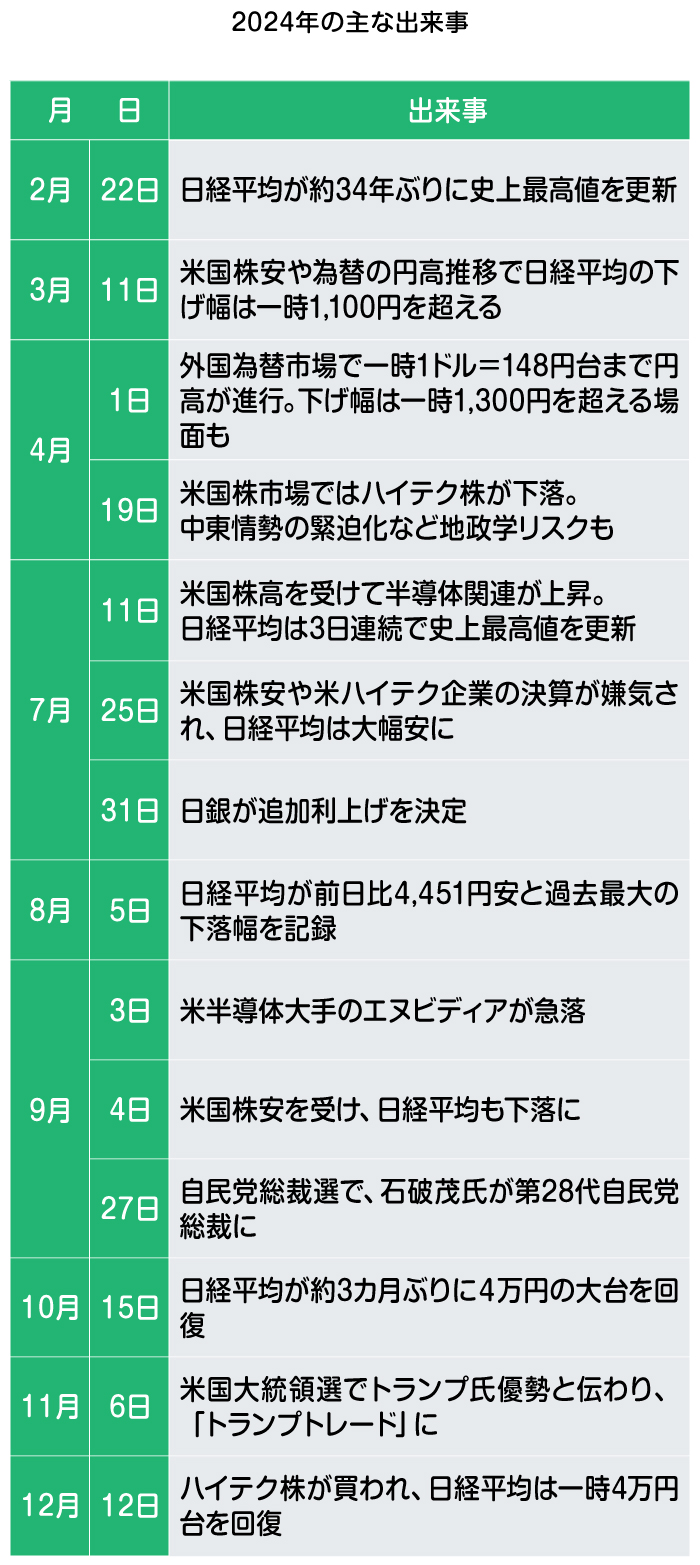

2024年は、日米の株式市場に大きな動きがありました。特に、半導体やAI(人工知能)関連企業の業績が好調で株価も大きく上昇、「日経平均株価」や「NYダウ」、「S&P500」といった日米の主要株価指数の史上最高値更新が続きました。では、日経平均株価とS&P500の値動きを見ながら、過去1年を振り返っておきましょう(下のチャート参照)。

結果的に、2024年の日経平均株価およびS&P500は、年間を通して大きく上昇しました(下表参照)。ただ、夏場には両指数とも一時的に大きな下落に見舞われています。特に日経平均株価は、8月5日に「前日比4,451円安」という過去最大の下げ幅を記録しました。多くの投資家が肝を冷やした瞬間ですが、振り返ってみると、ここが2024年の絶好の買い場となったことも確かです。

【2024年の日経平均株価とS&P500は大幅上昇】

下の表は横にスクロールできます

| 2023年末 | 2024年末 | 上昇幅 | 上昇率 | |

|---|---|---|---|---|

| 日経平均株価 | 33,464.17 | 39,894.54 | 6,430.37 | 19.22% |

| S&P500 | 4,769.83 | 5,881.63 | 1,111.80 | 23.31% |

では、NISA口座で日経平均株価とS&P500の値動きに連動する投資信託(※)を買っていた場合、現時点でどの程度のパフォーマンスが出ているかを検証してみましょう。なお、投資信託は、投資家から集めたお金を運用のプロであるファンドマネージャーが運用し、その運用成果を投資家に分配する金融商品です。

まず、日経平均連動型の投資信託ですが、こちらを年初に120万円分投資していた場合には、12月末時点基準価額が1万2,640円で、投資金額120万円が約145万5,660円となっており、約25万5,660円の利益が出た計算になります。

【2024年年初に日経平均連動型の投資信託を120万円分投資した場合】

下の表は横にスクロールできます

| 基準価額 | 購入金額 | 購入口数 | |

|---|---|---|---|

| 年初 | 10,420 | 1,200,000 | 115.163 |

| 12月末現在 | 12,640 | 1,200,000 | 115.163 |

同じ投資信託を毎月10万円ずつ積み立てた場合には、年間の投資額120万円に対し、12月末時点では購入口数が100.295口となり、約126万7,728円(利益は6万7,728円)になっています。

【毎月10万円を日経平均連動型の投資信託で積み立てた場合のシミュレーション】

下の表は横にスクロールできます

| 基準価額(円) | 購入金額(円) | 購入口数 | |

|---|---|---|---|

| 1月 | 10,420 | 100,000 | 9.597 |

| 2月 | 11,237 | 100,000 | 8.899 |

| 3月 | 12,462 | 100,000 | 8.024 |

| 4月 | 12,505 | 100,000 | 7.997 |

| 5月 | 12,016 | 100,000 | 8.322 |

| 6月 | 12,234 | 100,000 | 8.174 |

| 7月 | 12,442 | 100,000 | 8.037 |

| 8月 | 11,984 | 100,000 | 8.344 |

| 9月 | 12,132 | 100,000 | 8.243 |

| 10月 | 12,220 | 100,000 | 8.183 |

| 11月 | 12,127 | 100,000 | 8.246 |

| 12月 | 12,154 | 100,000 | 8.228 |

| 合計 | 120万円 | 購入口数合計は100.295口 | |

| 12月末現在 | 12,640 | 投資金額は120万円 | 資産の時価は126万7,728円 |

一方、米国の主要株価指数「S&P500」に連動する投資信託では、12月末時点、基準価額が3万1,277円で年初の120万円は約169万7,308円になります。

【2024年年初にS&P500連動型の投資信託を120万円分投資した場合】

下の表は横にスクロールできます

| 基準価額 | 購入金額 | 購入口数 | |

|---|---|---|---|

| 年初 | 22,113 | 1,200,000 | 54.267 |

| 12月末現在 | 31,277 | 1,200,000 | 54.267 |

毎月10万円ずつ積み立てた場合には、購入口数が45.378口となり、120万円が約141万9,287円(利益は21万9,287円)になりました。

【毎月10万円をS&P500連動型の投資信託で積み立てた場合のシミュレーション】

下の表は横にスクロールできます

| 基準価額(円) | 購入金額(円) | 購入口数 | |

|---|---|---|---|

| 1月 | 22,113 | 100,000 | 4.522 |

| 2月 | 23,317 | 100,000 | 4.289 |

| 3月 | 25,102 | 100,000 | 3.984 |

| 4月 | 26,106 | 100,000 | 3.831 |

| 5月 | 26,139 | 100,000 | 3.826 |

| 6月 | 27,312 | 100,000 | 3.661 |

| 7月 | 28,996 | 100,000 | 3.449 |

| 8月 | 27,223 | 100,000 | 3.673 |

| 9月 | 27,247 | 100,000 | 3.670 |

| 10月 | 27,422 | 100,000 | 3.647 |

| 11月 | 28,653 | 100,000 | 3.490 |

| 12月 | 29,968 | 100,000 | 3.337 |

| 合計 | 120万円 | 購入口数合計は45.378口 | |

| 12月末現在 | 31,277 | 投資金額は120万円 | 資産の時価は141万9,287円 |

2024年のケースでは、毎月の購入に比べ、年初の一括購入のパフォーマンスが優れていたことがわかります。ただ、2025年も同様の動きをするかは誰にもわかりません。基本的に長期スタンスの積立投資では、時間や金額の分散が重要とされています。投資の初心者であれば、一度に大きな金額を投じるのではなく、毎月コツコツと長年に渡って積み立てていくリスクを分散した投資手法がおすすめです。また、新NISAの年間投資枠に余裕がある場合には、株価が大きく下落したときに買い増すというのもテクニックのひとつです。

さて、2025年の株式市場ですが、足元で注目されているのが、日米の金融政策の行方です。米国では、インフレを抑制するために2022年3月から度重なる利上げを実施してきましたが、2024年9月に金融政策を転換し、昨年だけでも3回の利下げを行いました。今後は重要経済指標の結果を検討しながらにはなりますが、今のところ2025年も2回程度の利下げが見込まれています。

教科書的には、利下げは株式市場にとってポジティブ要因となります。金利が下がることで企業は金利負担が減るので、その分、業績の向上が見込めます。また、設備投資や新規事業にもお金を振り分けやすくなります。消費者目線で見ると、金利が下がれば住宅や自動車など、消費が活発化することになります。特に米国は、GDP(国内総生産)の約7割を消費が占める消費大国としても知られています。

一方、日本はというと、2024年3月に17年ぶりの利上げに踏み切り、7月にも追加利上げを行っています。この傾向は今後も続きそうで、2025年も数回の追加利上げ実施が見込まれています。一般的に、利上げは株式市場にとっては、ネガティブ要因となります。

このように日米の金融政策は、現在、正反対の政策がとられています。さらに、これまで金利の高かった米国が利下げへ、金利の低かった日本が利上げとなると、これまで開いていた日米の金利差が縮小することから外国為替市場では円高(ドル安)に動きやすくなります。円高は日本の輸出企業にとっては企業業績の悪化につながりかねません。

これだけ聞くと、米国株には追い風、日本株には逆風が吹くと考えられますが、株価を決める要因はさまざまです。特に、近年の日本株市場は米国株市場の値動きを反映しやすくなっており、米国株の上昇は日本株にも大きなプラス要因となります。

なかには円高や金利上昇がメリットとなる企業も存在します。たとえば、円高メリット銘柄としては、海外で商品を生産し、日本国内で販売する企業など。また、金利上昇局面では、金融機関や生損保などの業種が注目されます。このように、さまざまな視点から旬の投資信託や個別銘柄を選ぶことで効率の良い資産運用を目指すこともできるはずです。

2025年1月には、米国で第2次トランプ政権がスタートします。2017年の大統領就任時には株式市場が大きく上昇し、「トランプラリー」と名付けられました。2024年11月の大統領選挙でも、トランプ氏有利が伝えられると、株式市場は「トランプラリー」の様相を呈し、米国の主要株価指数は史上最高値を更新しました。「米国至上主義」を掲げるトランプ氏だけに、再び米国株が史上最高値を更新する可能性もあるかもしれません。

2024年の相場の主役となった半導体やAI関連企業も、引き続き注目できそうです。世界半導体統計(WSTS)によると、2025年の世界半導体市場は前年比11.2%増の6,970億ドルと推計。AI関連では、データセンター向けの投資の継続や、AI機能を搭載したデバイスの増加などが期待できると予測しています。

一方、日本株ですが、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)といった株価指標では、米国株に比べて割安感が顕著です。日本株市場はグローバルなマーケットで、日々の売買高の約7割が海外投資家の資金によることを考えると、割安な日本株に彼らの資金が向かうことも考えられます。2024年には、日経平均株価が約34年ぶりに史上最高値を更新しましたが、2025年にはさらに上昇する可能性も十分にあります。

ちなみに、2025年の干支は巳(み)年ですが、株式市場には「辰巳天井」という相場格言があり、株価の上昇が期待できる年とされています。前回の巳年は2013年で、アベノミクスが実質的にスタートした年。日経平均株価の年間上昇率は52.42%という驚異的な上昇を記録しました。

【相場に伝わる十二支の格言】

下の表は横にスクロールできます

| 辰巳(たつみ)天井 | 高値(天井)をつけやすい |

|---|---|

| 午(うま)尻下がり | 下落しやすい |

| 未(ひつじ)は辛抱 | 横ばいの相場展開 |

| 申酉(さるとり)騒ぐ | 乱高下が激しくなりがち |

| 戌(いぬ)笑い | 相場環境が好転しやすい |

| 亥(い)固まる | 株価の変動が少ない傾向 |

| 子(ね)は繁盛 | 上昇相場の期待 |

| 丑(うし)つまずき | 相場が調整(下落)する可能性 |

| 寅(とら)千里を走り | 相場が大きく動いて上昇へ |

| 卯(う)跳ねる | さらに上昇傾向が続く |

2024年もそうだったように、株式市場は常に上下動を繰り返しながら株価を形成していきます。日米の金融政策の行方に加えて、足元では中東情勢やロシアとウクライナによる地政学リスクなども台頭しており、その動きによっては株価が大きく下げる場面もあるかもしれません。特に、2024年以降は相場の乱高下が激しくなっており、楽観視は禁物です。

国内に目を向けても、日銀による利上げに加えて、昨今では日銀によるETF(上場投資信託)売却の可能性も指摘されています。日銀は、大規模金融緩和策のひとつとして、2010年12月から、日本株市場が大きく下落するとETFを購入して株価を支えてきました。2024年3月末時点では、時価は70兆円超にも達していると試算されています。

ETFの処分については、「現状まだ検討中」とのことですが、「株式市場に影響を与えないように売却すると、単純計算で200年超の期間が必要」との報道もありました。いずれにしても、これまで日銀が行ってきた大規模金融緩和の後始末の議論は、2025年も株式市場の懸念材料として度々浮上するかもしれません。

また、現在は、米国株市場に歓迎されているトランプ政権の政策ですが、トランプ氏が掲げている関税の大幅引き上げや減税は、インフレの再加速につながるとの指摘もあります。足元では、利下げに向かっている米国ですが、インフレが再燃すると、インフレを抑制するために再び利上げへと向かうことも考えられます。そうなれば、株式市場も一時的に下落する可能性が高まります。

これまで述べたように、日米の株式市場にはプラス要因とマイナス要因が混在しており、それらがいつ材料視されるのかは予想がつきません。ただ、株価下落を心配して、いつまでも資産運用を避けているのも考えものです。特に、長期の積立投資に関しては、できるだけ長い期間にわたって行ったほうが有利というデータもあります。

ご存知の通り、2024年だけでもモノやサービスの価格はどんどん上昇しています。つまり、現金のまま保有していても、資産の価値は目減りしていく一方なのです。2025年の相場を予想することも大切ですが、株価の下落も長期投資家にとっては絶好のチャンスと捉えることができます。目先の株価に一喜一憂するのではなく、少額からでも新NISAを通じて資産運用に踏み出してみることも大切なのではないでしょうか。

三枝裕介

マネーライター。個人投資家向けマネー雑誌『MONEY JAPAN』(現KADOKAWA)で副編集長、書籍編集長などを経て、独立。2011年には、財務省の広報誌『ファイナンス』で1年間特集記事を担当した。2018年、休刊していた『ネットマネー』(産経新聞出版)を株式会社ZUUにて復刊、編集長を務める。2020年にマネーライターに転身し、現在に至る。『夕刊フジ』では、中小型の材料株に注目するコラム「来週の剛腕株」などを執筆。