60歳から始めるNISA制度

この記事は、2024年1月に開始した「新しいNISA制度」について、

定年退職者の立ち位置から活用を考えてみます。

新しいNISA制度とは?

NISA制度は10年前(2014年)に開始した政府による少額から投資を行う方のための非課税制度です。

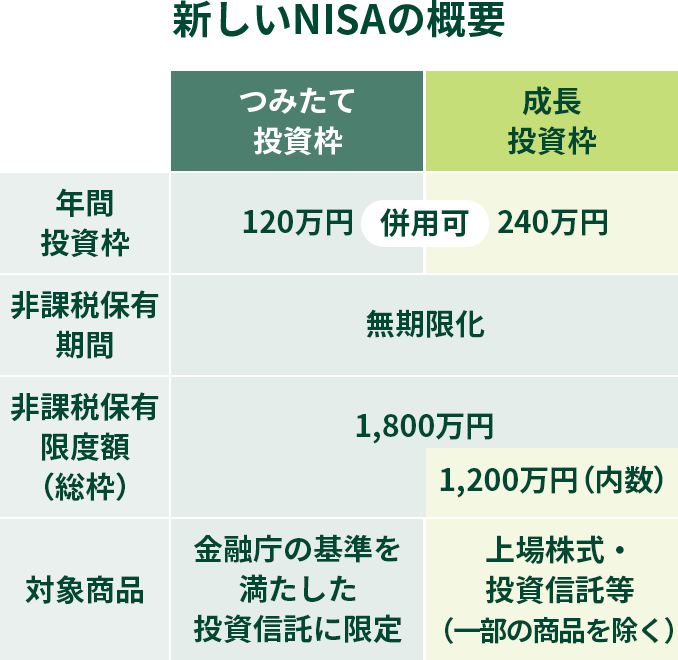

非課税保有期間が無期限化され、非課税保有限度額は総額1,800万円(つみたて投資枠・成長投資枠の合算)に拡充されたことで、人生100年時代に備えることができる制度へと生まれ変わりました。

NISA制度の利用意向に関する意識調査

新しいNISAを利用する・利用する方向で検討されている方の意識調査を見てみましょう。

NISAの利用目的について「資産形成・資産運用のため」「老後・将来の生活資金をためるため」「配当金・分配金を非課税で得るため」と回答されたが多くなっています。

また、投資先は国内株式や外国株式と株式投資を検討されている方が多いようです。

新しいNISAの利用する理由は?

-

非課税保有期間が無期限化されたから

-

年間投資枠が拡大したから

-

つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能になったから

新しいNISAの利用目的は?

-

資産形成・資産運用のため

-

老後・将来の生活資金をためるため

-

配当金・分配金を非課税で得るため

新しいNISAで何に投資しますか?

- 成長投資枠

-

国内株式

-

国内株式型の投信

-

外国株式型の投信

- つみたて投資枠

-

国内株式型の投信

-

外国株式型の投信

-

バランス型の投信

出所:QUICK資産運用研究所 「個人の資産形成に関する調査」

定年退職者のNISA制度の使い方とは?

それでは、一般的な定年退職者が新しいNISA制度をどのように活用できるか整理して考えてみます。

利用目的と使い方

利用目的と使い方

若年層では「つみたて投資枠」を活用して資産形成に取り組む利用者が多くなります。

一方、定年退職者は一般的に資産形成期が過ぎているため、退職金・企業年金を老後の生活で取り崩していくことを前提に考える必要があるのではないでしょうか。

そのため、退職金や蓄えた預貯金を原資に、「成長投資枠」を活用し、老後の資産を物価上昇(インフレ)から守るための資産運用や、公的年金収入の不足分を補うために配当金・分配金を得られる商品への投資も選択肢となりそうです。

例えば、60歳定年退職時に退職金を受け取れる場合、毎年360万円(成長投資枠240万円・つみたて投資枠120万円)を60歳から65歳までの5年間投資することで、NISA制度の非課税保有限度額1,800万円を最大限活用することができます。

また、退職金をまとめて一括投資するよりは、投資する期間を5年間に分散して投資する方が高値掴みをしてしまうリスクも減らせると考えられます。

新しいNISA制度の非課税保有期間は無期限のため、配当金等を受け取り続けるにせよ、リタイア後に少しずつ取り崩すにせよ、老後資金の置き方として十分活用できるはずです。

投資する商品の選び方

投資する商品の選び方

ここでは投資する商品を選択するための前提となる考え方の一例をお伝えします。

運用する目的を「物価上昇(インフレ)」への対策とするのであれば、指標として消費者物価指数(総合指数 前年比は3.2%の上昇)等を参考にし、物価上昇を上回るリターンが期待できそうな金融商品の中から検討する方法があります。

出所:総務省ホームページ「2020年基準 消費者物価指数 全国 2023年(令和5年) 平均(2024年1月19日公表)」

ご自身のリスク許容度とも照らし合わせて、過度なリスクは取り過ぎないよう注意しましょう。

投資初心者の方はバランス型の投資信託なども選択肢となります。

また、配当金・分配金を非課税で得えたいのであれば、ご自身で上場株式等から、期待できる配当水準などを調べながら投資先を検討していきます。

個別株式への投資が難しい場合は新NISA制度の投資対象として登録されている投資信託や

ETF(上場投資信託)から、分配金を受け取れる商品を探すのも選択肢です。

各金融機関では、新NISA制度の対象商品を含めて豊富な投資情報を発信しています。

具体的な金融商品を選択する際は複数社のホームページで比較・確認すると良いでしょう。

専門家に相談する

専門家に相談する

近年は金融機関以外でも、新聞・ニュース、マネー誌や個人SNS等により様々な金融情報や投資情報が発信されています。

情報が豊富になっていくこと自体は素晴らしいことですが、自分自身にとって有益な情報を見定めることが難しくなっていると感じられる方も多いのではないでしょうか。

経済動向は刻一刻と変化していきますし、長い人生において社会的な環境も変わります。

幅広い知識を保有し、日々の情報を常にアップデートしている専門家に相談することも検討されてみてはいかがでしょうか。